Einleitung: Mehr als nur ein Körnchen Wahrheit

Salz ist das universelle Würzmittel, das in keiner Küche fehlen darf. Doch wer vor dem Supermarktregal steht, sieht sich einer verwirrenden Vielfalt gegenüber: günstiges Jodsalz neben teurem Fleur de Sel, rosafarbenes Himalayasalz neben grauem Meersalz. Marketingbegriffe wie „naturbelassen“, „Ursalz“ oder „Gourmetsalz“ suggerieren dabei oft gesundheitliche Vorteile und Qualitätsunterschiede, die einer wissenschaftlichen Überprüfung häufig nicht standhalten. Dabei haben alle heute verfügbaren Salzarten einen gemeinsamen Ursprung: das Meer. Entweder stammen sie aus den Ozeanen unserer Zeit oder aus den urzeitlichen Meeren, die vor Millionen von Jahren ausgetrocknet sind.

Die entscheidenden Unterschiede liegen nicht im Ursprung, sondern in der Gewinnung, der chemischen Zusammensetzung und vor allem in der gesundheitlichen Relevanz für uns heute. Während einige Unterschiede primär den Geschmack und den Preis betreffen, haben andere direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit – insbesondere die Versorgung mit dem lebenswichtigen Spurenelement Jod und die Belastung mit modernen Umweltkontaminanten wie Mikroplastik.

Dieser Beitrag liefert eine wissenschaftlich fundierte, umfassende Analyse und einen direkten Vergleich von Meersalz, Steinsalz und Jodsalz. Basierend auf Daten von Gesundheitsbehörden, Verbraucherschutzorganisationen und chemischen Analysen, soll er Ihnen eine klare, evidenzbasierte Entscheidungsgrundlage für den täglichen Gebrauch und besondere kulinarische Anlässe bieten.

1. Vom Urmeer zum Salzstreuer: Herkunft und Gewinnung im Detail

Die Art und Weise, wie Salz gewonnen wird, bestimmt maßgeblich seine späteren Eigenschaften – von der Reinheit über die Mineralzusammensetzung bis hin zur Textur. Die drei Haupttypen unterscheiden sich hier fundamental.

1.1. Meersalz: Die Kraft von Sonne und Wind

Meersalz wird, wie der Name schon sagt, direkt aus dem Meerwasser gewonnen. Dieser Prozess, auch solare Verdunstung genannt, ist stark vom Klima abhängig und findet daher vor allem in warmen, sonnenreichen und windigen Regionen wie den Mittelmeerländern Frankreich, Spanien und Italien statt.

Der Gewinnungsprozess läuft in sogenannten Salzgärten oder Salinen ab und folgt einem traditionellen Prinzip:

- Verdunstung: Meerwasser wird in ein System aus mehreren, flachen Becken geleitet. Durch die intensive Sonneneinstrahlung und den stetigen Wind verdunstet das Wasser langsam über Wochen und Monate. In den ersten Becken, in denen die Salzkonzentration noch geringer ist, setzen sich unerwünschte Begleitstoffe wie Kalk und Gips am Boden ab.

- Kristallisation und Ernte: In den letzten Becken ist die Sole hochkonzentriert, und das reine Salz (Natriumchlorid) beginnt auszukristallisieren. Nach etwa sechs Monaten hat sich eine 15 bis 20 cm dicke Salzkruste gebildet, die dann maschinell oder traditionell von Hand mit speziellen Rechen geerntet wird.

- Reinigung: Nach der Ernte wird das Salz gewaschen, um Staub und andere Partikel zu entfernen, und anschließend getrocknet, bis nur noch eine geringe Restfeuchtigkeit verbleibt.

Eine besondere und teure Form des Meersalzes ist das Fleur de Sel (französisch für „Salzblume“). Diese zarten, flockigen Kristalle bilden sich nur an besonders heißen und windstillen Tagen als hauchdünne Schicht an der Wasseroberfläche. Sie werden in aufwendiger Handarbeit vorsichtig mit einer Siebschaufel abgeschöpft, bevor sie zu Boden sinken können.

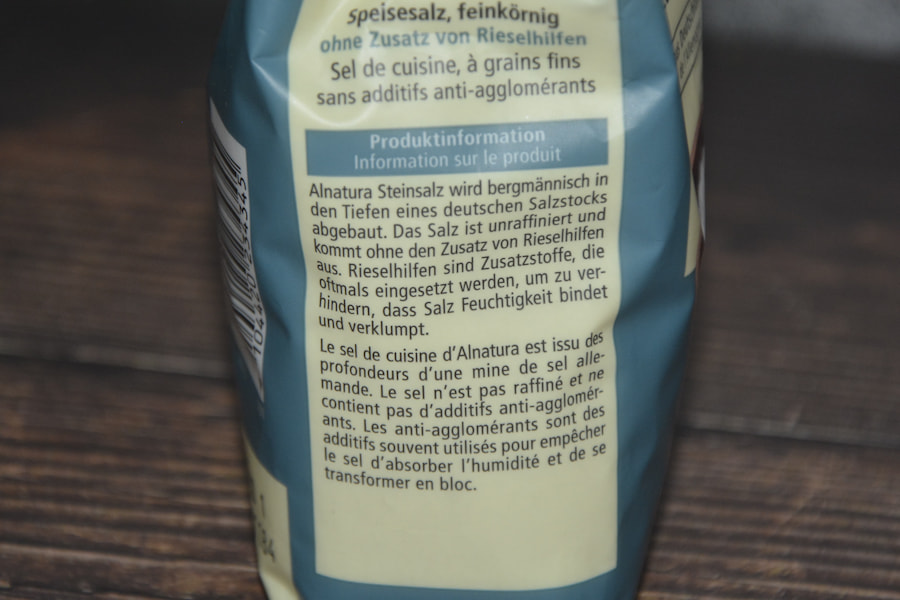

1.2. Steinsalz: Das Erbe der Urmeere

Steinsalz ist im Grunde nichts anderes als Millionen Jahre altes Meersalz. Es entstand durch die Verdunstung ganzer Urmeere. Die zurückgebliebenen Salzschichten wurden im Laufe der Erdgeschichte von anderen Gesteinsschichten überlagert und durch den enormen geologischen Druck zu festem Salzgestein, dem Mineral Halit, komprimiert. Heute macht Steinsalz etwa 70 % der weltweiten Salzproduktion aus.

Für die Gewinnung gibt es zwei grundlegend verschiedene Methoden:

- Trockener Bergbau: In unterirdischen Salzbergwerken wird das Salzgestein direkt aus den Felswänden gebrochen. Dies geschieht durch Sprengen, Fräsen oder Schneiden mit großen Maschinen. Dieses Verfahren ist nur in Lagerstätten wirtschaftlich, in denen das Salz sehr rein vorliegt, oft mit einem Natriumchlorid-Anteil von über 90-95 %. Das gewonnene Gestein wird anschließend zerkleinert, gemahlen und oft optisch sortiert, um Verunreinigungen zu entfernen. Wird dieses Salz nicht weiter chemisch behandelt, wird es oft als „Ursalz“ vermarktet.

- Nassabbau (Aussolung): Diese Methode ist die Grundlage für das meiste handelsübliche Speisesalz. Dabei wird Süßwasser durch Bohrlöcher in die unterirdischen Salzstöcke gepumpt. Das Wasser löst das Salz aus dem Gestein und bildet eine hochkonzentrierte Salzlösung, die sogenannte Sole. Diese Sole wird an die Oberfläche gefördert und in großen Industrieanlagen, den Salinen, weiterverarbeitet. Durch Erhitzen verdampft das Wasser, und es kristallisiert ein sehr reines, feinkörniges Salz aus – das Siedesalz.

Die Gewinnungsmethode ist hier der entscheidende Faktor. Während Meersalz durch die offene Verdunstung den Elementen und potenziellen Verunreinigungen aus den heutigen Ozeanen ausgesetzt ist, ist Steinsalz durch seine Jahrmillionen alte unterirdische Lagerung vor modernen Umweltbelastungen geschützt. Der trockene Bergbau bewahrt die ursprüngliche Zusammensetzung des Gesteins. Der Nassabbau hingegen ist ein industrieller Reinigungsprozess, der ein chemisch extrem reines, aber mineralisch verarmtes Produkt (Siedesalz) liefert, das die Basis für das meiste Jodsalz bildet.

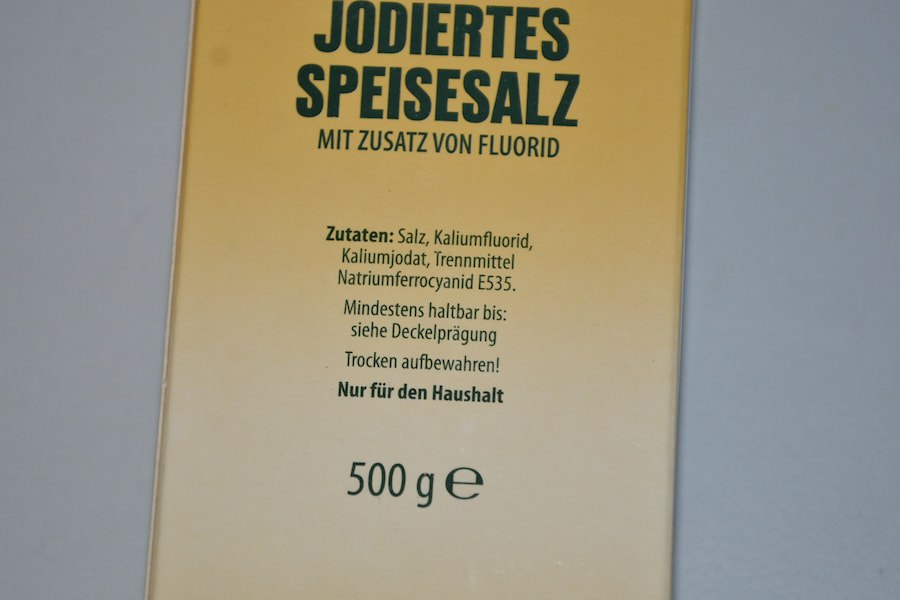

1.3. Jodsalz: Eine gezielte Gesundheitsmaßnahme

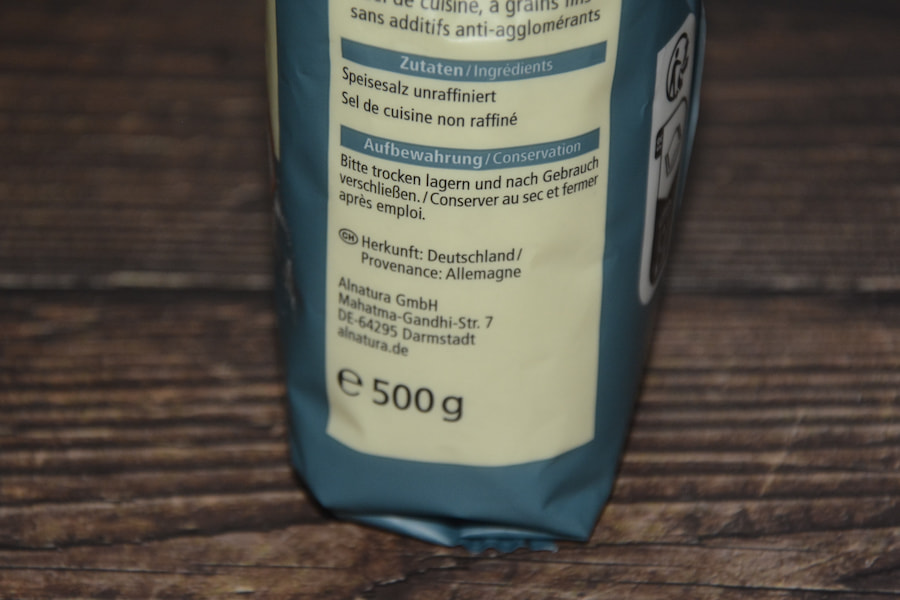

Jodsalz ist keine eigene Salzart, sondern ein Speisesalz, dem gezielt Jod zugesetzt wurde. Die Basis dafür ist in der Regel das hochreine, feinkörnige Siedesalz, das aus Steinsalz gewonnen wird.

Der Herstellungsprozess ist präzise gesteuert, um eine gleichmäßige und gesundheitlich wirksame Anreicherung zu gewährleisten: Dem gereinigten Siedesalz wird eine exakt dosierte Menge einer stabilen Jodverbindung, in Deutschland und Europa meist Kaliumjodat (KIO3), beigemischt. Dies geschieht oft durch das Besprühen der Salzkristalle mit einer Jodatlösung oder durch das Vermischen mit einem feinen Jodatpulver. Das Endprodukt ist also doppelt verarbeitet: Zuerst wird es raffiniert und dann angereichert.

2. Unter der chemischen Lupe: Die innere Zusammensetzung der Salze

Obwohl sich die Salze in Herkunft und Gewinnung stark unterscheiden, haben sie eine gemeinsame chemische Basis. Die feinen Unterschiede in der Zusammensetzung sind für Geschmack und Textur verantwortlich, aber oft nicht für die beworbenen gesundheitlichen Vorteile.

2.1. Die gemeinsame Basis: Natriumchlorid (NaCl)

Alle für den Verzehr bestimmten Salze bestehen zum überwiegenden Teil aus der chemischen Verbindung Natriumchlorid (NaCl). Der österreichische Lebensmittelkodex schreibt beispielsweise vor, dass Speisesalz zu mindestens 97 % aus

NaCl bestehen muss. Hochraffiniertes Siedesalz, die Basis für Jodsalz, erreicht sogar Reinheitsgrade von über 99,6 %.

Diese beiden Elemente, Natrium und Chlorid, sind für den menschlichen Körper lebensnotwendig. Als wichtige Elektrolyte regulieren sie den Wasserhaushalt des Körpers, den Blutdruck und sind unerlässlich für die Funktion von Nerven und Muskeln.

2.2. Das mineralische Profil: Was steckt noch im Korn?

Die restlichen 1-3 % machen den Unterschied aus, der oft für Marketingzwecke genutzt wird.

- Meersalz: Es enthält naturgemäß eine breitere Palette an Mineralien und Spurenelementen, die im Meerwasser gelöst sind. Dazu gehören vor allem Salze von Magnesium, Kalium, Kalzium und Sulfat. Eine typische Analyse von 100 g Meersalz zeigt jedoch, wie gering diese Anteile sind: Neben 38 g Natrium und 60 g Chlorid finden sich nur etwa 56 mg Kalium, 37 mg Magnesium und 51 mg Kalzium. Bei einem empfohlenen maximalen Salzkonsum von 6 g pro Tag ist der Beitrag zur Deckung des Tagesbedarfs an diesen Mineralstoffen vernachlässigbar. Auch der natürliche Jodgehalt von Meersalz ist mit etwa 0,1 bis 2 mg pro Kilogramm extrem gering, da das flüchtige Jod während des Verdunstungsprozesses größtenteils entweicht.

- Steinsalz (naturbelassen): Seine Zusammensetzung variiert stark je nach geologischer Lagerstätte. Es enthält oft mineralische „Verunreinigungen“ wie Anhydrit (Gips), Tonminerale oder Eisenoxide, die ihm seine charakteristische Farbe verleihen – zum Beispiel die rosa Färbung des bekannten „Himalaya“-Salzes aus Pakistan. Typische Analysen zeigen einen NaCl-Gehalt von 98 % bis 98,7 %. Die restlichen Prozente entfallen auf Mineralien wie Kalzium, Kalium und Magnesium, deren Konzentrationen aber ebenfalls sehr niedrig sind und keinen nennenswerten gesundheitlichen Mehrwert bieten.

- Jodsalz (auf Siedesalz-Basis): Dieses Salz ist chemisch am reinsten. Durch den Raffinationsprozess werden nahezu alle natürlichen Begleitmineralien entfernt. Es besteht fast ausschließlich aus NaCl. Der entscheidende und gesundheitlich relevante Unterschied ist der gezielt zugesetzte Jodgehalt.

Der oft beworbene „Reichtum an Mineralien“ in teuren Natursalzen ist aus ernährungsphysiologischer Sicht irreführend. Die Stiftung Warentest und Verbraucherzentralen bestätigen, dass die Mengen zu gering sind, um einen signifikanten Beitrag zur Nährstoffversorgung zu leisten. Die Kaufentscheidung für ein teures Spezialsalz sollte daher auf Kriterien wie Geschmack, Textur oder Reinheit basieren, nicht auf einem vermeintlichen gesundheitlichen Vorteil durch Mineralien.

3. Die große Vergleichstabelle: Alle Fakten auf einen Blick

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Merkmale von Meersalz, Steinsalz und Jodsalz zusammen und ermöglicht einen direkten, faktenbasierten Vergleich.

| Merkmal | Meersalz | Steinsalz | Jodsalz (auf Siedesalz-Basis) |

| Herkunft | Verdunstetes Wasser aus heutigen Meeren und Salzseen. | Unterirdische Ablagerungen ausgetrockneter Urmeere. | Basiert meist auf Steinsalz, das durch Aussolung gewonnen wird. |

| Gewinnung | Solare Verdunstung in Salzgärten. | Trockener Bergbau (Sprengen/Fräsen) oder Nassabbau (Aussolung zu Sole). | Raffination von Sole zu hochreinem Siedesalz, dann Anreicherung mit Jodat. |

| NaCl-Gehalt | ca. 97-98 %. | Naturbelassen: ca. 97-99 %. Siedesalz: >99,5 %. | >99,5 %. |

| Typ. Mineralien | Geringe Mengen an Mg, K, Ca, Sulfat. Zusammensetzung variiert. | Geringe Mengen an Ca, K, Mg, Eisenoxid, Gips, Ton, je nach Lagerstätte. | Nahezu keine, da hochraffiniert. |

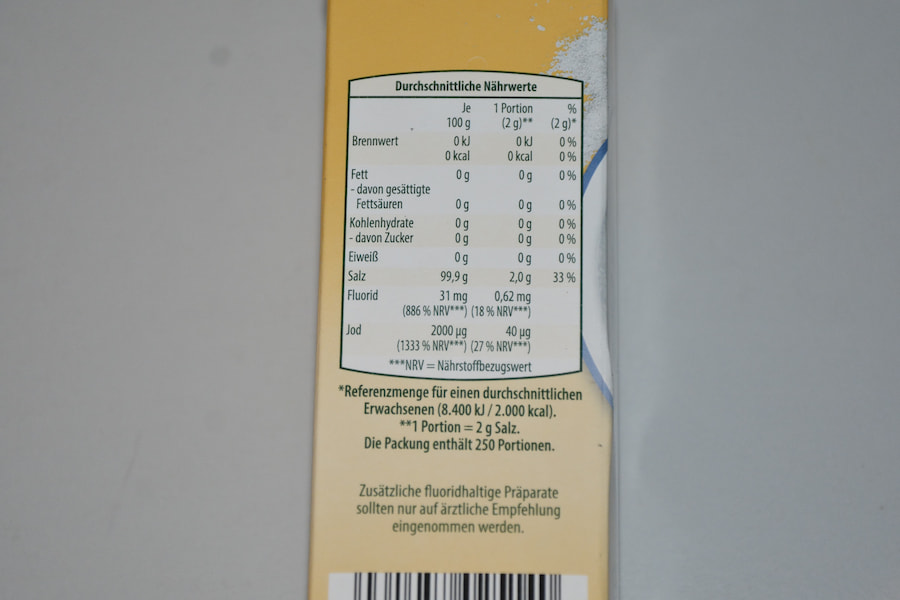

| Jodgehalt | Natürlich sehr gering (<2 mg/kg), nicht zur Bedarfsdeckung geeignet. | Natürlich sehr gering (<0,2 mg/kg). | Gesetzlich geregelt: 15-25 mg/kg, zur Prophylaxe von Jodmangel. |

| Textur/Aussehen | Oft grobkörnig, leicht feucht, Farbe von weiß bis grau/rosa. Fleur de Sel: zarte Flocken. | Naturbelassen: grob bis fein, oft farbig (rosa, grau). Siedesalz: sehr fein, rieselfähig, reinweiß. | Sehr fein, rieselfähig, reinweiß (kann durch Folsäure gelblich sein). |

| Geschmacksprofil | Mild, komplex, mineralisch, teils leicht bitter. | Naturbelassen: kräftig, erdig. Siedesalz: rein salzig, scharf. | Rein salzig, neutral. |

| Reinheit | Kann Mikroplastik und andere Meeresverunreinigungen enthalten. | Frei von modernen Verunreinigungen wie Mikroplastik. | Hochraffiniert, frei von Verunreinigungen und Mikroplastik. |

| Typ. Verwendung | Finishing (Fleur de Sel), Salzmühle, Gerichte mit mildem Salzgeschmack. | Kochwasser, Braten (günstiges Siedesalz); Salzmühle (grobes Ursalz). | Allzweck-Salz für Kochen, Backen, Nachsalzen; universell einsetzbar. |

| Preisniveau | Mittel bis sehr hoch (Fleur de Sel). | Günstig (Siedesalz) bis hoch (spezielles Ursalz). | Sehr günstig. |

| Gesundheitliche Kurzbewertung | Kein Jodschutz, Mikroplastik-Risiko. Mineralien ohne relevanten Nutzen. | Kein Jodschutz (außer jodiert), frei von Mikroplastik. | Empfehlung von DGE & BfR zur Sicherung der Jodversorgung in Deutschland. |

4. Gesundheit im Fokus: Die ernährungsphysiologische Bewertung durch die Wissenschaft

Die Wahl des richtigen Salzes ist nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern auch eine wichtige Gesundheitsentscheidung. Hier sind die wissenschaftlichen Fakten eindeutig.

4.1. Das Salz-Paradoxon: Lebensnotwendig, aber in Maßen

Salz ist für den menschlichen Körper unverzichtbar. Der geschätzte Mindestbedarf liegt bei etwa 1,4 Gramm pro Tag. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt jedoch eine maximale Zufuhr von 6 Gramm pro Tag, was etwa einem Teelöffel entspricht. Die Realität in Deutschland sieht anders aus: Männer konsumieren im Durchschnitt 10 Gramm und Frauen 8,4 Gramm täglich. Der Großteil dieses Salzes stammt nicht aus dem heimischen Salzstreuer, sondern ist versteckt in verarbeiteten Lebensmitteln wie Brot, Wurst, Käse und Fertiggerichten.

Ein dauerhaft hoher Salzkonsum ist einer der Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung von Bluthochdruck (Hypertonie). Dieser wiederum erhöht das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall erheblich.

4.2. Deutschlands Jodproblem: Eine stille Epidemie

Unabhängig von der Gesamtmenge des Salzkonsums ist die Art des Salzes entscheidend. Deutschland gilt als Jodmangelgebiet, da die Böden von Natur aus jodarm sind. Folglich enthalten auch hierzulande angebaute pflanzliche und tierische Lebensmittel nur geringe Mengen dieses Spurenelements.

Aktuelle Daten des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) und des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen, dass die Jodversorgung in der Bevölkerung wieder rückläufig ist. Etwa 30-32 % der Erwachsenen und sogar 44 % der Kinder und Jugendlichen erreichen nicht den geschätzten mittleren Bedarf. Nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herrscht in Deutschland damit wieder ein milder Jodmangel.

Die Folgen sind gravierend: Jod ist für die Produktion von Schilddrüsenhormonen unerlässlich. Ein Mangel kann zu einer Vergrößerung der Schilddrüse (Kropf), zu Funktionsstörungen, verminderter geistiger Leistungsfähigkeit und insbesondere bei Schwangeren zu schweren und irreversiblen Entwicklungsstörungen des ungeborenen Kindes führen. Die DGE empfiehlt daher eine tägliche Jodzufuhr von 200 Mikrogramm (µg) für Erwachsene und eine noch höhere Zufuhr für Schwangere (230 µg) und Stillende (260 µg).

4.3. Jodsalz: Die wissenschaftlich fundierte Lösung

Die Anreicherung von Speisesalz mit Jod ist die wichtigste, effektivste und kostengünstigste Maßnahme, um einem Jodmangel auf Bevölkerungsebene vorzubeugen. In Deutschland ist gesetzlich geregelt, dass Speisesalz mit 15 bis 25 Milligramm Jod pro Kilogramm Salz angereichert werden darf.

Der Nutzen ist erheblich: Bereits fünf Gramm Jodsalz (etwa ein Teelöffel) liefern rund 100 µg Jod und decken damit bereits die Hälfte des täglichen Bedarfs eines Erwachsenen. Der beliebte Glaube, naturbelassenes Meersalz sei eine gute Jodquelle, ist ein weit verbreiteter Irrtum. Wie bereits erwähnt, ist der natürliche Jodgehalt sehr gering und geht bei der Gewinnung größtenteils verloren. Er reicht bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken.

Hier offenbart sich ein Paradox: Aus Public-Health-Sicht ist das „künstlich“ angereicherte Jodsalz die gesündeste Wahl für die deutsche Bevölkerung, während die als „natürlich“ und „rein“ vermarkteten Salze eine entscheidende gesundheitliche Lücke lassen. Die rückläufige Jodversorgung ist zudem ein systemisches Problem. Sie liegt nicht nur an der Wahl der Verbraucher im Haushalt, sondern maßgeblich daran, dass die Lebensmittelindustrie zu selten Jodsalz verwendet. Nur etwa 30 % der industriell hergestellten Lebensmittel, die Salz enthalten, werden mit Jodsalz produziert – bei Brot und Backwaren sind es sogar nur 10 %. Um die Versorgungslücke zu schließen, müssten es laut BfR aber mindestens 40-45 % sein. Verbraucher können hier einen Beitrag leisten, indem sie beim Kauf von verarbeiteten Produkten bewusst auf die Kennzeichnung „jodiertes Speisesalz“ in der Zutatenliste achten und bei loser Ware, etwa an der Bäckerei- oder Fleischtheke, gezielt nachfragen.

5. Eine Frage der Reinheit: Mikroplastik und andere Verunreinigungen

Neben der Nährstoffzusammensetzung rückt zunehmend auch die Reinheit von Lebensmitteln in den Fokus. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Salzarten.

5.1. Meersalz und die Verschmutzung der Ozeane

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, unter anderem von der Stiftung Warentest, haben in Meersalz Mikroplastik nachgewiesen. Dies ist eine direkte Folge der globalen Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll. Das Salz kann nicht reiner sein als das Wasser, aus dem es gewonnen wird. Interessanterweise können die Konzentrationen in teurem, handgeschöpftem Fleur de Sel sogar höher sein als in herkömmlichem Meersalz, was möglicherweise mit dem Abschöpfprozess an der Wasseroberfläche zusammenhängt.

Eine abschließende gesundheitliche Risikobewertung durch das BfR ist derzeit schwierig, da die Datenlage zur Aufnahme und Wirkung der winzigen Partikel im menschlichen Körper noch unvollständig ist. Aufgrund der relativ geringen täglichen Salzaufnahme wird jedoch angenommen, dass Meersalz im Vergleich zu anderen Quellen wie Trinkwasser oder Meeresfrüchten eine eher untergeordnete Rolle bei der Gesamtaufnahme von Mikroplastik spielt.

5.2. Steinsalz als saubere Alternative

Steinsalz bietet hier einen klaren Vorteil. Da es vor Millionen von Jahren abgelagert und seitdem tief unter der Erde von der Umwelt abgeschirmt wurde, ist es von Natur aus frei von modernen Kontaminationen wie Mikroplastik. Dies gilt sowohl für das bergmännisch abgebaute „Ursalz“ als auch für das hochreine Siedesalz, das aus der gefilterten Sole gewonnen wird. Nicht umsonst war der Testsieger der Stiftung Warentest in der Kategorie Jodsalz ein Produkt auf Steinsalz-Basis, das als mikroplastikfrei beworben wird.

Dies stellt Verbraucher vor ein Dilemma: Meersalz ist „natürlicher“ in seiner Gewinnung, aber potenziell „unrein“ durch Mikroplastik. Steinsalz ist „rein“ von modernen Schadstoffen, wird aber oft zu einem hochraffinierten, „unnatürlichen“ Siedesalz verarbeitet, das seine ursprünglichen Mineralien verliert. Die Wahl ist also nicht einfach zwischen „gut“ und „schlecht“, sondern eine Abwägung zwischen verschiedenen Prioritäten.

6. Der kulinarische Kompass: Welches Salz für welche Speise?

Abseits der gesundheitlichen Aspekte spielt Salz in der Küche vor allem eine geschmackliche Rolle. Hier haben die verschiedenen Sorten ihre spezifischen Stärken.

6.1. Geschmack, Textur und Löslichkeit

- Feines Siedesalz (Jodsalz-Basis): Schmeckt rein, scharf und intensiv salzig. Durch die feine Körnung löst es sich sehr schnell in Flüssigkeiten auf und sorgt für eine unmittelbare Geschmackswahrnehmung auf der Zunge.

- Grobes Meersalz/Steinsalz: Die gröbere Textur führt zu einer langsameren Auflösung. Der Geschmack wird durch die Begleitmineralien komplexer: Meersalz wird oft als milder und vielschichtiger beschrieben , während naturbelassenes Steinsalz kräftiger und erdiger schmecken kann. Die höhere Restfeuchte von Meersalz kann den Geschmack zusätzlich abmildern.

- Fleur de Sel: Dieses Salz ist einzigartig in seiner zarten, flockigen und leicht feuchten Struktur, die auf der Zunge knuspert. Der Geschmack ist sehr mild und entfaltet sich langsam. Aufgrund seiner Feuchtigkeit ist es nicht für Salzmühlen geeignet, da diese verkleben würden.

6.2. Anwendungsempfehlungen

- Zum Kochen (Nudelwasser, Suppen, Eintöpfe): Hier ist günstiges, feines Jodsalz (Siedesalz) die beste und wirtschaftlichste Wahl. Es löst sich schnell und vollständig auf. Die feinen Geschmacksnuancen teurer Salze würden im Kochwasser untergehen und wären reine Verschwendung.

- Für die Salzmühle: Grobkörniges Steinsalz oder grobes, trockenes Meersalz sind ideal. Frisch gemahlen entfalten sie ein intensives Aroma zum Würzen bei Tisch.

- Für Salzkrusten (z.B. bei Fisch oder Fleisch): Hierfür wird grobes Salz benötigt, da die großen Kristalle die notwendige stabile Hülle bilden.

- Zum Backen: Feines Jodsalz ist aufgrund seiner guten Löslichkeit und gleichmäßigen Verteilung im Teig die beste Wahl.

- Als „Finishing Salt“: Dies ist die Domäne von Fleur de Sel und anderen edlen Spezialsalzen. Sie werden erst ganz zum Schluss über das fertige Gericht gestreut – etwa auf ein Steak, gegrillten Fisch, Carpaccio oder sogar auf Schokoladendesserts. Hier geht es weniger um das durchdringende Salzen als vielmehr um das Setzen von geschmacklichen Akzenten und das Hinzufügen einer interessanten, knusprigen Textur („Crunch“).

7. Fazit und handlungsorientierte Empfehlung: Die richtige Wahl für Ihren Haushalt

Die Reise durch die Welt des Salzes zeigt, dass die Wahl im Supermarktregal weit mehr ist als eine Frage des persönlichen Geschmacks. Sie ist eine Entscheidung, die auf wissenschaftlichen Fakten, gesundheitlichen Notwendigkeiten und kulinarischen Zielen basieren sollte.

Die gesundheitsorientierte Basis-Empfehlung:

Basierend auf der überwältigenden wissenschaftlichen Evidenz von BfR, RKI und DGE ist die primäre Empfehlung für den täglichen Gebrauch im Haushalt eindeutig: Verwenden Sie jodiertes Speisesalz. Es ist die einfachste, sicherste und effektivste Methode, um der drohenden Jodunterversorgung in Deutschland entgegenzuwirken und die Schilddrüsengesundheit zu schützen.

Die reinheitsorientierte Wahl:

Wer die Aufnahme von Mikroplastik aus Sorge vor potenziellen Langzeitfolgen minimieren möchte, sollte zu Steinsalz greifen. Idealerweise wählt man ein Produkt, das ebenfalls mit Jod (und gegebenenfalls Fluorid zur Kariesprophylaxe) angereichert ist. So lassen sich beide Vorteile – Reinheit von modernen Schadstoffen und Gesundheitsvorsorge – kombinieren. Der Testsieger der Stiftung Warentest, das „Bad Reichenhaller AlpenJodSalz“, ist ein solches Produkt auf Steinsalz-Basis.

Die genussorientierte Ergänzung:

Meersalz, insbesondere hochwertiges Fleur de Sel, hat absolut seine Berechtigung in der anspruchsvollen Küche. Es sollte als Zweitsalz für besondere Anlässe und als „Finishing Salt“ betrachtet werden, um Gerichten eine besondere Textur und milde Geschmacksnoten zu verleihen. Aufgrund des fehlenden Jodschutzes und der Mikroplastik-Thematik sollte es das primäre Haushaltssalz jedoch nicht ersetzen.

Letztendlich ist die Entscheidung im Salzregal eine Entscheidung für die eigene und die öffentliche Gesundheit. Der Leitsatz des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, „Wenn Salz, dann Jodsalz“ , bleibt die wissenschaftlich fundierteste und wichtigste Empfehlung für Verbraucher in Deutschland. Achten Sie darüber hinaus beim Kauf verarbeiteter Lebensmittel bewusst auf die Zutatenliste, um die systemische Jodversorgung zu unterstützen und einen aktiven Beitrag zur Volksgesundheit zu leisten.